Quelques outils

| Éducation civique : Libertés, droits, justice |

|

|

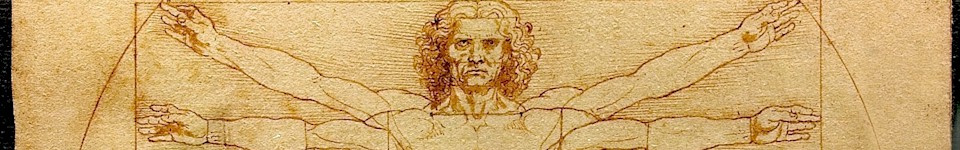

I - LES LIBERTES ET LES DROITS Les droits concrétisent les libertés. Les libertés individuelles et collectives L’étude de libertés comme la liberté de conscience, la liberté d’expression, le droit au respect de la vie privée, la liberté d’aller et venir, montre qu'elles sont fondamentales mais qu'elles ont des limites : elles s’arrêtent à la liberté des autres, elles peuvent entrer en conflit avec d’autres droits et libertés. L’exercice des libertés est réglementé par la loi et ne peut enfreindre les règles de l’ordre public en tant qu’il représente l’intérêt général. Des droits de nature différente Plusieurs types de droits coexistent dans notre société. Ils résultent des luttes politiques depuis la Révolution française et permettent les progrès de la démocratie. Les uns défendent et promeuvent avant tout les libertés, les autres défendent et favorisent l’égalité. Le rôle de l’Etat est, aujourd’hui comme hier, en débat. Les élèves sont éduqués à exercer leur réflexion critique à partir d’exemples : le fonctionnement du système électoral, le droit au travail dans l’entreprise, l’accès à la protection sociale. Les enjeux de l’information Une présentation des différents médias (presse, télévision, supports multimédias) permet d'en souligner l'importance dans nos sociétés et d'en préciser aussi les limites et les risques. L’analyse du traitement de l’information permet l’exercice de l’esprit critique chez les élèves. Documents de référence :

II - LA JUSTICE EN FRANCE Dans un état de droit, la justice assure une protection effective des libertés et des droits fondamentaux. Les principes de la justice A partir des représentations des élèves, les principes de l’institution judiciaire sont mis en évidence dans leur signification : droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, débat contradictoire, présomption d’innocence, droits de la défense, non rétroactivité des lois pénales... Toute personne a le droit de saisir la justice pour faire valoir ses droits. L’Etat reconnaît le droit de l’enfant à ce que son opinion soit entendue et prise en compte dans toute procédure le concernant. L’organisation judiciaire La distinction entre le rôle de la police et celui de la justice est expliquée. Les juridictions sont présentées à partir de litiges de nature différente. Deux exemples sont étudiés : le fonctionnement de la cour d’Assises, juridiction pénale, et le conseil des Prud’hommes, juridiction professionnelle. Tous les litiges ne donnent pas nécessairement lieu à un procès (accords amiables, médiation...). Le rôle du juge des enfants est expliqué aux élèves. Les voies de recours Le droit à la sûreté garantit contre l’arbitraire. Toute personne qui est l’objet d’une décision qu’il conteste, ou qui est victime d’un acte arbitraire portant atteinte à sa propre sûreté a le droit à un recours devant les juridictions nationales et internationales (la Cour des Droits de l’homme à Strasbourg). La mise en œuvre de ce droit permet d’illustrer le principe d’égalité devant la loi étudiée en classe de 5ème. Documents de référence :

III - LES DROITS DE L’HOMME ET L'EUROPE Les fondements d'une citoyenneté européenne. Des valeurs communes Les pays qui constituent l’Union européenne se reconnaissent dans les valeurs démocratiques, dans la défense des Droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Convention européenne des Droits de l’homme exprime ce patrimoine commun. Des identités nationales Chaque Etat selon son histoire et sa culture met en œuvre des principes communs dans des institutions différentes. Des exemples de cette diversité peuvent être pris à propos des systèmes éducatifs, de la place des minorités, de la laïcité, de la justice dans différents pays européens.... Une citoyenneté européenne L’Union a une citoyenneté européenne qui suppose des droits communs dans les pays membres comme la libre circulation des personnes. Cette citoyenneté se concrétise par le droit de vote dans les élections européennes et municipales. Documents de référence :

|